底地(そこち)とは、借地権が設定された土地の所有権で、「売れない」「安くなる」「借地人とのトラブルが絶えない」といった理由から、長年にわたり「負動産」として扱われてきました。

特に相続によって底地を取得した方にとって、地代収入は少ない一方で、地代交渉や更新手続きなど手間ばかりがかかり、「いっそ手放したい」と考えるのは自然なことです。しかし、一般の不動産会社では、その複雑な権利関係からまともに査定すらしてもらえないのが実情です。

本記事では「底地(そこち)」を売却する際の流れ・価格の決まり方・地主と借地人の交渉ポイントをわかりやすく解説します。

底地売却に強い不動産会社へ今すぐご相談!

\訳アリ物件の売却はクルーズカンパニーへお気軽にご相談ください/

底地(そこち)とは?普通の土地との違い

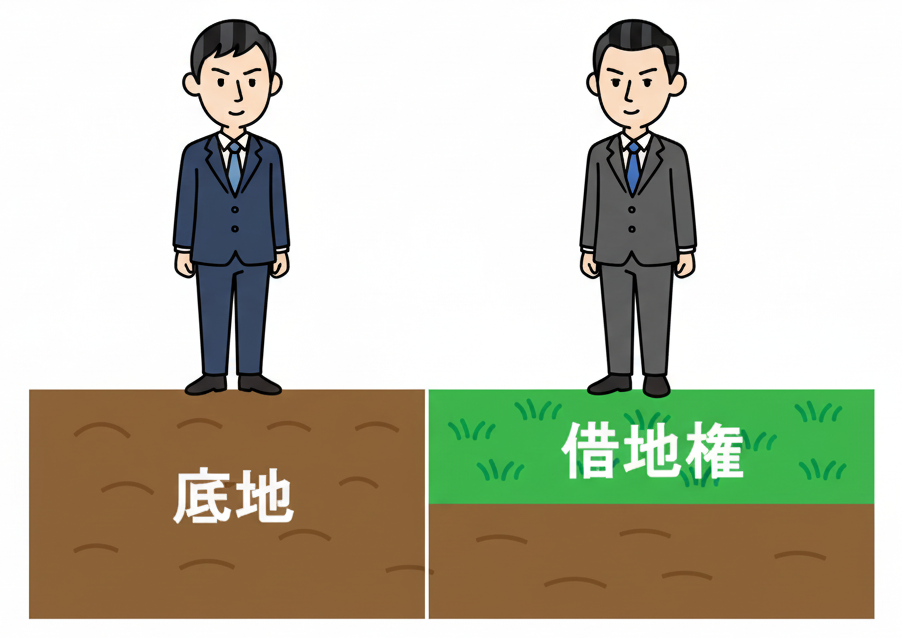

底地とは、「借地権」が設定されている土地の所有権のことを指します。簡単に言えば、土地の所有者は自分(地主)ですが、その土地を他人が借りて、建物を建てて利用している状態の土地です。「貸地(かしち)」とも呼ばれます。

| 項目 | 底地 | 普通の土地(更地・自用地など) |

| 土地の所有者 | 地主(あなた) | 所有者(あなた) |

| 土地の利用権 | 借地人(他人が持つ) | 所有者(あなたが持つ) |

| 土地の上の建物 | 借地人の所有物 | 所有者自身の所有物(または建物がない) |

| 自由な利用 | できない(制限がある) | 自由にできる |

| 売却のしやすさ | 難しい(流動性が低い) | 比較的容易 |

普通の土地(更地・自用地)との最大の違い

通常の土地(更地や自用地)は、土地の所有者がその土地を自由に利用(建物を建てる、売却するなど)できます。

一方、底地は、あなたが所有者であっても、土地の利用権は「借地権」を持つ借地人にあるため、自由に土地を利用したり処分したりすることができません。これが普通の土地との決定的な違いです。

底地の定義と「借地権」との関係

底地の定義

底地とは、建物の所有を目的として他人に土地を貸し、「借地権」が設定された土地のことを指します。土地の所有権のなかで、利用が制限されている部分(所有権の「底」にある部分)というイメージです。

また、同じ土地であっても、立場によって呼び方が変わります。

- 底地(そこち):土地を貸している地主側から見た土地の呼び方

- 借地(しゃくち):土地を借りている借地人側から見た土地の呼び方

「借地権」との関係

底地が成立するうえで不可欠なのが借地権です。

- 借地権とは、他人の土地の上に建物を所有するために、その土地を利用できる権利のことです。

- 底地とは、この借地権がついた土地の所有権のこと(底地権とも呼ばれます)。

つまり、一つの土地の権利は、所有権(更地の権利)=底地権(地主の権利)+借地権(借地人の権利)という関係で成り立っています。

地主・借地人それぞれの権利関係

底地では、土地の所有者である地主と、土地の利用権を持つ借地人の間で権利が分かれています。

す。

| 立場 | 権利 | 義務 | 制限 |

| 地主(底地所有者) | ・土地の所有権(底地権)を保有 ・借地人から地代を受け取る権利 ・一定の場合に承諾料などを受け取る権利 | ・土地を借地人に利用させる義務 ・固定資産税などを支払う義務 | ・土地を自由に利用できない ・借地人の承諾なしに契約解除や建物の撤去を求められない(借地借家法で借地人の権利が強く保護されているため) |

| 借地人(借地権者) | ・土地を利用して建物を所有する権利(借地権) ・土地上の建物を所有する権利 | ・地主へ地代を支払う義務 | ・建物の増改築や売却の際に、原則として地主の承諾が必要となる場合がある(賃借権の場合) |

特に普通借地権の場合、借地人の権利が強く、地主からの一方的な契約の解約や更新拒絶は困難であり、地主(底地所有者)の土地利用は非常に制限されます。

なぜ底地は売却が難しいといわれるのか

底地は、通常の土地に比べて買い手を見つけるのが難しく、売却価格も低くなる傾向があります。主な理由は以下の通りです。

- 土地を自由に利用できないから

×最大の理由です。買主は土地の所有権を得ても、借地権が設定されているため、そこに建物を建てたり、駐車場にしたりといった自由な活用ができません。

×特に普通借地権の場合、契約期間が長く、地主からの解約も困難なため、「いつになったら自由に使えるかわからない」という状態になり、一般の買い手にとって魅力がありません。 - 収益性が低いから

×地主は借地人から地代を受け取りますが、この地代は、土地の固定資産税・都市計画税などの維持費と比べて、利益が少なく、投資対象として魅力に乏しいことが多いです。 - 担保価値が低く、融資を受けにくいから

×利用が制限され、市場での流動性(売却しやすさ)が低いため、金融機関は底地の担保価値を低く評価しがちです。

×そのため、底地の購入を希望する買主が住宅ローンなどの融資を受けるのが難しいという問題があります。 - 借地人とのトラブルリスクがあるから

×地代の値上げ交渉、建物の建て替えや売却の際の承諾、契約更新など、借地人との間でトラブルが発生するリスクがあり、これが敬遠される要因になります。

×権利関係が複雑になりやすいことも、売却の難しさにつながります。

底地を売却する主な3つの方法

底地(借地権が設定された土地の所有権)の売却方法は、その性質上、通常の土地とは異なり、主に売却相手と売却形態によっていくつかの選択肢があります。底地を売却する主な3つの方法は以下の通りです。

借地人(建物所有者)へ売却する場合

最も高値で売却できる可能性が高い方法です。土地を借りている借地人に、地主が持つ底地権を買い取ってもらい、土地を完全な所有権(更地と同じ権利)にしてもらいます。

メリット

- 最も高額で売却できる(相場は更地価格の50%程度)ため、地主の金銭的なメリットが大きくなります。

- 交渉が成立すれば、最もスムーズに売却が完了します。

- 将来的な借地人とのトラブルが完全に解消されます。

デメリット

- 借地人に購入意思と十分な資金力がなければ成立しません。

- 価格交渉などで借地人との関係が悪化するリスクがあります。

投資家・不動産会社に売却する場合(底地のみの売却)

一般の個人ではなく、底地を専門に扱う不動産買取業者や、地代収入を目的とする不動産投資家に底地の権利のみを売却する方法です。借地人との交渉が不要な点が特徴です。

メリット

- 借地人の承諾が不要で、地主の意思だけで売却できます。

- 現金化が早い(買取業者の場合)。

- 借地人との面倒なやり取りから解放されます。

デメリット

- 売却価格が最も低い(相場は更地価格の10%〜20%程度)。

- 買主が限定されるため、通常の不動産市場での一般公募は困難です。

底地と借地権をまとめて第三者に売却する場合(同時売却・等価交換)

地主と借地人が協力し、底地権と借地権を一つにして完全な所有権の土地として第三者(一般の買主など)に売却する方法です。

同時売却

地主と借地人が協力して、底地権と借地権を同時に売却し、売却代金を分け合います。

メリット

- 完全な所有権として売れるため、売却価格が比較的高くなる(相場は更地価格の30%〜40%程度)。

- 地主・借地人ともに複雑な権利関係を一度に解消できます。

デメリット

- 地主と借地人の双方の合意が不可欠で、交渉が難航すると成立しません。

- 売却代金の配分方法でトラブルになるリスクがあります。

等価交換

大規模な土地の場合、底地権と借地権を、等しい価値を持つ完全所有権の土地の一部と交換し、その完全所有権になった土地を売却する方法です。

メリット

- 売却価格は市場価格とほぼ同額になる可能性があります。

- 権利関係が非常に複雑な場合に有効な手段です。

デメリット

- 手続きが非常に複雑で時間もかかる。

- 広大な土地でないと適用が難しい。

各方法のメリット・デメリット比較表

| 売却方法 | 売却相手 | 売却価格の目安 (更地価格比) | 主なメリット | 主なデメリット |

| ① 借地人へ売却 | 借地人 | 約50%前後 | 最も高額で売却できる。借地人との関係を完全に解消できる。 | 借地人に購入意思・資金力が必須。交渉決裂で関係悪化リスク。 |

| ② 投資家・買取業者へ売却 | 専門業者/投資家 | 約10%〜20%程度 | 借地人の承諾不要。手続きが迅速で、確実に現金化できる。 | 売却価格が最も低い。 |

| ③ 同時売却 (まとめて売却) | 第三者(一般買主など) | 約30%〜40%程度 | 完全な所有権として売却するため、単独売却より高値になる。 | 地主と借地人双方の合意が必須。売却代金配分で揉めるリスク。 |

底地売却に強い不動産会社へ今すぐご相談!

\訳アリ物件の売却はクルーズカンパニーへお気軽にご相談ください/

底地売却の流れと必要な手続き

底地の売却は、通常の土地売買と比べて権利関係が複雑なため、専門の不動産会社に相談し、慎重に進める必要があります。

底地売却の一般的な流れと、お客様からご指定いただいた3つのステップに必要な手続きを解説します。

売却前の権利関係の確認(登記簿・契約書・地代)

売却をスムーズに進めるため、事前に底地の権利関係と現在の賃貸借状況を正確に把握しておく必要があります。

| 確認事項 | 概要と必要な手続き | 必要な主な書類 |

| 底地の所有者名義 | 登記簿謄本(登記事項証明書)で、土地の現在の所有者を確認します。相続で取得した場合、売却前に名義変更(相続登記)が必要です。 | 登記事項証明書(土地) |

| 借地権の種類と契約内容 | 借地権の種類(旧法/新法)や契約期間、更新の有無、地代の金額や支払条件など、借地人との間の権利関係を確認します。 | 土地賃貸借契約書 |

| 地代の支払い状況 | 現在の地代の金額、支払いサイクル、未払いの有無を確認します。地代の滞納がある場合は、売却交渉に影響する可能性があります。 | 地代の領収書、振込記録 |

| その他の重要な情報 | 借地上の建物が登記されているか、担保権(抵当権など)が設定されていないかなども確認します。 | 登記済権利証または登記識別情報通知、固定資産評価証明書 |

査定・買取価格の決定プロセス

底地の価格は、売却方法(借地人に売るか、業者に売るかなど)によって大きく変動するため、専門の業者に依頼することが重要です。

底地や借地権など、複雑な権利関係の不動産を専門に扱う不動産会社(仲介業者または買取業者)を選び、査定を依頼します。

業者が、現地の状況、契約内容、過去の取引事例などに基づいて底地の価値を調査し、査定価格を提示します。買取の場合は、この価格が買取価格となります。

査定価格や市場性を考慮し、売却方法(借地人への交渉、同時売却、買取など)を決定します。仲介で第三者に売却する場合は、不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動を開始します。

買主候補が見つかったら、買主から提出される買付申込書に基づき、売却価格や引き渡し時期などの条件交渉を行います。

売買契約から決済・引き渡しまでのステップ

買主との条件が合意に達した後、最終的な取引手続きに進みます。

宅地建物取引業法の規定に基づき、不動産会社の宅地建物取引士が、売買契約の前に底地の権利関係や契約条件に関する重要な事項を買主に対して説明します。

売主と買主が売買契約書に署名・捺印し、買主から売主へ手付金が支払われます。この時点で、契約が正式に成立します。

契約書に定めた決済日に、金融機関などで以下の手続きを同時に行います。これが取引の最終段階となります。

買主から売主へ、売買代金から手付金を引いた残りの金額(残代金)が支払われます。

売主は登記済権利証(または登記識別情報)などの必要書類を司法書士に渡し、買主への所有権移転登記を申請します。登記が完了することで、底地の所有権が買主へ移転します。

賃貸借契約書、地代の領収書など、底地に関する書類の原本を買主へ引き渡します。

底地の売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合、売却した翌年に確定申告と納税が必要になります。

底地の価格相場と査定の考え方

底地の価格相場と査定は、土地の利用が制限されているため、通常の更地とは大きく異なります。価格は主に「更地価格に占める底地の持分割合(底地割合)」と、地代収入によって決まります。

ここでは、底地価格の基本的な考え方と、その相場を左右する要因について解説します。

底地の価格は「更地価格 × 持分割合」で決まる

底地の評価額を計算する際の基本的な考え方は、その土地が自由に使える更地(自用地)だった場合の価格から、借地権(借りている側の権利)の価値を差し引くというものです。

基本的な評価式(相続税評価額の考え方)

相続税路線価を用いる場合の基本的な計算式は以下の通りです。

底地価格=更地価格×(1−借地権割合)

| 用語 | 意味 |

| 更地価格 | 借地権などの権利が付いていない、自由な利用が可能な土地の時価(実勢価格、または路線価を基に算出)です。 |

| 借地権割合 | 土地の価格全体に占める借地権の価値の割合(国税庁が定める)。 |

| 底地割合 | 1−借地権割合 であり、土地の価格全体に占める底地の価値の割合(持分割合)を指します。 |

実勢価格(売却価格)の相場

実際の売買価格(実勢価格)は、上記の評価額に加えて、誰に売却するかによって大きく変動します。

| 売却先 | 更地価格に対する相場目安 | 特徴 |

| 借地人 | 50% 程度 | 権利が一体化するため、最も高値で売却できる可能性が高いです。 |

| 専門買取業者 | 10% ~ 20% 程度 | 専門業者は借地権の解消ノウハウがあるものの、仕入れ価格を抑えるため相場は低めです。 |

| 第三者(一般投資家) | 10% 程度 | 土地の利用制限が強く、収益性(地代)のみを目的とするため、最も安くなります。 |

路線価・地代・残存期間の影響

底地の価格は、その場所の価値を示す路線価(更地価格の基準)だけでなく、地代の収益性や契約の残存期間といった個別要因によって細かく調整されます。

路線価(更地価格)の影響

- 路線価が高い(都心・商業地)ほど、底地の更地価格が上がるため、底地価格のベースも高くなります。

- ただし、路線価が高い地域は同時に借地権割合も高くなる傾向があるため、結果として底地割合は低くなります。

地代の影響(収益還元法の考え方)

底地は、地主にとって将来的な土地利用の可能性に加え、地代収入という収益を目的とする資産とみなされます。

- 現在の地代水準が高い:近隣相場と比較して地代が高い場合、投資対象としての収益性が高いと評価され、底地価格は高くなる傾向があります。

- 地代の増額交渉が容易:借地人との関係性が良好で、地代の改定(増額)が見込める場合、将来の収益が増えると判断され、評価が上がります。

- 買取業者は、地代収入を利回りで割り戻す収益還元法を用いて価格を算定することがあります。 底地の買取相場≒還元利回り年間純収益(地代収入から費用を引いたもの)

借地契約の残存期間の影響

- 普通借地権:地主の都合で契約更新を拒絶することが難しいため、残存期間の長短は価格に与える影響が限定的です。

- 定期借地権:契約期間満了で土地が確実に更地で返還されるため、残存期間が短いほど、地主が土地を自由に使える日が近くなるとして、底地価格は高く評価されます。逆に期間が長いほど価格は低くなります。

借地権割合・底地割合の具体的な目安

借地権割合と底地割合は、国税庁が相続税・贈与税の算定のために、路線価図にアルファベット(A〜G)で示している割合です。

底地割合=100%−借地権割合

路線価図の表記と対応する割合の目安は以下の通りです。

| 路線価図の記号 | 借地権割合 | 底地割合 | 主な地域の特徴 |

| A | 90% | 10% | 都心部の商業地やオフィス街の中心地(最も借地権の価値が高い) |

| B | 80% | 20% | 都市部の主要駅周辺など、利便性の高い商業・住宅地域 |

| C | 70% | 30% | 交通量が多い駅前や高級住宅地など、比較的利便性の高い地域 |

| D | 60% | 40% | 都市部への通勤に便利な市街地など、住宅地としての需要が安定している地域 |

| E | 50% | 50% | 郊外の閑静な住宅地など |

| F | 40% | 60% | 地方の交通網が発達した住宅地や郊外の住宅地 |

| G | 30% | 70% | 都市部から離れた郊外や農村部(最も借地権の価値が低い) |

【重要】

上記の「底地割合」は相続税評価額の計算に用いられるものであり、実際の市場における売買価格(実勢価格)は、借地人による買い取りを除き、多くの場合この底地割合を下回ります(前述の通り、専門業者の買取相場は路線価の底地割合が30%であっても10〜20%程度となることがあります)。

底地売却に強い不動産会社へ今すぐご相談!

\訳アリ物件の売却はクルーズカンパニーへお気軽にご相談ください/

底地売却にかかる税金と節税対策

底地の売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税と住民税が課税されます。底地の売却では、利用できる特例が限られているため、事前に税金の仕組みを理解し、節税対策を講じることが重要です。

譲渡所得税・住民税の計算方法

不動産を売却したことによる利益(譲渡所得)は、給与所得などとは切り離して税率を適用する分離課税の対象となります。

(1) 課税譲渡所得金額の計算

まず、売却益である「譲渡所得」を計算します。

課税譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額

| 項目 | 概要 |

| 譲渡価額 | 底地の売却代金(収入金額)です。 |

| 取得費 | 土地の購入代金、購入時の仲介手数料、印紙税、不動産取得税、登録免許税などです。取得費が不明な場合は、売却価額の5%を概算取得費として計上できます。 |

| 譲渡費用 | 売却時の仲介手数料、売買契約書の印紙代、測量費、借地人等に支払った立ち退き料などです。 |

| 特別控除額 | 一定の要件を満たす場合にのみ控除できる金額です(底地売却では適用できない特例が多いです)。 |

(2) 税率の適用(所有期間による違い)

算出した「課税譲渡所得金額」に、売却した年の1月1日時点における底地の所有期間に応じた税率をかけて、税額を求めます。

| 所有期間(売却した年の1月1日時点) | 区分 | 所得税(復興特別所得税含む) | 住民税 | 合計税率 |

| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 30%×1.021≒30.63% | 9% | 約 39.63% |

| 5年超 | 長期譲渡所得 | 15%×1.021≒15.315% | 5% | 約 20.315% |

【ポイント】

- 長期譲渡所得(所有期間5年超)の方が税率が大幅に低くなります。

- 相続で取得した底地の場合、被相続人(亡くなった人)の所有期間を引き継ぐことができます。

相続税・贈与税との関係

底地を売却する行為は、相続税対策や納税資金の確保という点で、相続や贈与と密接に関連します。

(1) 相続税との関係

「相続税の取得費加算の特例」

- 相続で取得した底地を、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合、支払った相続税のうち一定額を売却時の取得費に加算できます。

- これにより、譲渡所得が減少し、結果的に譲渡所得税の負担を軽減できます。

納税資金の確保

- 底地は現金化しづらいため、相続税の納税資金に充てるために売却されるケースが多いです。売却で利益が出ると譲渡所得税がかかるため、「取得費加算の特例」が重要な節税手段となります。

(2) 贈与税との関係(親族間売買の注意点)

極端な低額譲渡(みなし贈与)

- 親族間などで底地を著しく低い価格で売却した場合、市場価格との差額が贈与とみなされ、買主に対して贈与税が課税されるリスクがあります。

- 親族間であっても、適正な市場価格(専門家の査定価格など)に基づいて取引を行う必要があります。

節税のための「買い換え特例」や「相続時精算課税」制度

底地売却において、一般的な居住用財産に適用されるような大きな特例(3,000万円特別控除など)は原則として適用できませんが、以下の制度や特例は売却戦略を立てる上で重要です。

(1) 底地売却で利用が難しい特例

| 特例 | 適用可否 | 理由 |

| 居住用財産の3,000万円特別控除 | 不可 | 底地は「自分が住んでいるマイホーム」ではないため。 |

| 特定の事業用資産の買い換え特例 | 限定的 | 底地が事業用資産(不動産賃貸業など)に該当する必要があり、適用要件が厳しく、通常の底地売却では利用が難しいことが多いです。 |

(2) 底地売却で考慮すべき節税対策

| 対策 | 概要と底地売却への影響 |

| ① 相続税の取得費加算の特例 | 最も重要な特例。前述の通り、相続後3年10ヶ月以内の売却で相続税額の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を大幅に軽減できます。 |

| ② 長期譲渡の適用 | 売却時期を調整し、所有期間が5年超になってから売却することで、税率を約39.63%から約20.315%にまで引き下げることができます。 |

| ③ 取得費の確実な把握 | 取得時の契約書、領収書などを確認し、概算取得費(5%)ではなく、実際の取得費を用いることで、譲渡所得を適正に圧縮します。 |

| ④ 相続時精算課税制度 | 相続対策として重要。生前に贈与する際に利用できますが、この制度を適用して贈与された土地は、「小規模宅地等の特例」(相続税の評価額を大幅に減額する特例)の適用対象外となるため、他の土地との関係も含めて慎重に検討する必要があります。 |

底地売却の税金計算は、取得費の算出や適用可能な特例の判断が複雑であるため、実行前に必ず税理士などの専門家に相談することが不可欠です。

よくあるトラブル

底地の売却におけるトラブルは、借地人との権利関係が複雑であることに起因します。特に交渉、地代、共有に関する問題が多く、これらを回避するには専門知識と適切な手順が必要です。

借地人との交渉トラブル

底地を売却する際、借地人の権利は法律で強く守られているため、交渉が難航することがあります。

| 原因 | 内容 |

| 借地人による底地買い取り拒否 | 借地人が底地の買い取りに興味を示さない、または価格交渉に応じない。 |

| 売却価格の交渉決裂 | 売主が考える適正価格と、借地人が提示する価格に大きな隔たりがある。 |

| 不動産会社への不信感 | 借地人が売却を依頼した不動産会社に対し、地主側に有利な交渉を進めようとしていると不信感を抱く。 |

| 建物再築・増改築の承諾問題 | 売却交渉中に借地人から建物の再築・増改築の承諾を求められる。 |

契約更新料・地代滞納問題

地主としての義務である地代徴収や契約更新は、トラブルの火種となりやすい部分です。

| 原因 | 内容 |

| 地代の滞納 | 借地人が地代を長期間滞納している。 |

| 地代改定の拒否 | 借地人が地代の値上げに応じず、交渉が長期化する。 |

| 更新料の支払い拒否 | 契約更新時に借地人が更新料の支払いを拒む。 |

| 契約書の紛失・不明確な契約 | 契約書自体を紛失している、または契約内容が曖昧で更新や地代の基準がわからない。 |

共有底地の売却で意見がまとまらない

底地が複数の相続人によって共有名義になっている場合、売却には共有者全員の合意が必要です。意見の対立は売却の最大の障害となります。

| 原因 | 内容 |

| 売却自体への反対 | 共有者のうち一部が底地の売却に強く反対している。 |

| 価格や条件の対立 | 売却には賛成だが、価格や不動産会社選び、売却後の利益の分配などで意見が対立する。 |

| 連絡が取れない共有者がいる | 共有者のうち一部の住所が不明、または連絡が一切取れない。 |

トラブル解決には底地売却に強い不動産会社で解決

底地の売却を成功させるには、一般的な不動産知識だけでは不十分です。複雑な権利関係や法務問題を解決できる「底地・借地専門の業者」を選ぶことが不可欠です。

一般の不動産会社ではなく「底地・借地専門」業者を選ぶ理由

底地は借地権が付着しているため、買主が自由に利用できず、一般的な市場での需要が極めて低い「訳あり物件」に分類されます。

| 項目 | 底地専門の買取業者 | 一般の不動産会社(仲介) |

| 得意分野 | 複雑な権利関係の整理、借地人との交渉 | 一般的な居住用・事業用不動産の取引 |

| 現金化のスピード | 早い(最短数日〜数週間)。業者が直接買い取るため。 | 遅い(数ヶ月かかることが多い)。買主を探すため。 |

| 売却相場 | 更地価格の10%〜20%程度。価格は低いが確実。 | 更地価格の30%〜50%程度(借地人が買主の場合)。買主が見つかりにくい。 |

| 契約不適合責任 | 契約で免責されることが一般的。売主のリスクが低い。 | 売主が責任を負うため、地中埋設物などのリスクがある。 |

| 仲介手数料 | 不要(業者が直接買い取るため)。 | 必要(売買代金の3%+6万円+消費税が上限)。 |

実績・査定スピード・法務対応のチェックポイント

底地専門業者を選ぶ際は、以下の3つの観点からその専門性と信頼性を見極めましょう。

① 実績

- 買取実績の豊富さ: 直近1〜2年の件数が10件以上あると信頼性が高いです。

- 難易度の高い事例: 過去に地代滞納や共有名義など、売主のケースに近い複雑な案件を解決した事例があるかを確認します。

② 査定スピードと根拠

- 査定スピード: 底地専門業者は、独自の評価基準を持つため、査定の回答が迅速(数日以内)です。スピードはそのまま業者の判断力と資金力の証明になります。

- 査定額の根拠: 提示された査定額(買取価格)が、「更地価格の〇〇%」といった抽象的な理由ではなく、「借地権の種類」「地代水準」「地域の路線価」といった具体的な根拠に基づいて明確に説明されるかを確認します。

③ 法務対応(士業との連携)

- 士業との連携: 底地売却では、借地人との契約解除や交渉、境界確定など、法的な知識が必要な場面が多々あります。弁護士、司法書士、税理士などの士業と日常的に連携している業者を選びましょう。

- 交渉能力: 単に法務知識があるだけでなく、借地人の心情を理解した上で円満に交渉をまとめられる、実務的な交渉ノウハウを持っているか(担当者の対応力)も重要です。

底地売却はクルーズカンパニーにお任せ!

訳あり物件はもちろん、底地・借地権の権利関係調整を得意とし、複雑な事案の解決実績が豊富です。最短5日の即現金化を強みとし、地方や遠方の底地を含む全国の不動産も買取対象としています。

特徴

- 「底地・借地・共有持分」の権利調整専門チームを設置。

- 売却だけでなく、借地人への同時提案・底地買取・相続相談までワンストップ対応。

- 東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に、全国案件にも柔軟対応。

底地売却に強い不動産会社へ今すぐご相談!

\訳アリ物件の売却はクルーズカンパニーへお気軽にご相談ください/